Siamo a Schio, bella cittadina del vicentino, scelta in quanto dotata di un’area camper completa dei servizi di cui necessitiamo, oltretutto sembra offrire anche qualcosa di carino da visitare. Vi arriviamo con il cielo ancora gonfio di pioggia, tuttavia nel primo pomeriggio le nubi iniziano a diradarsi lasciando trapelare un raggio di sole, quindi decidiamo che vale una visita.

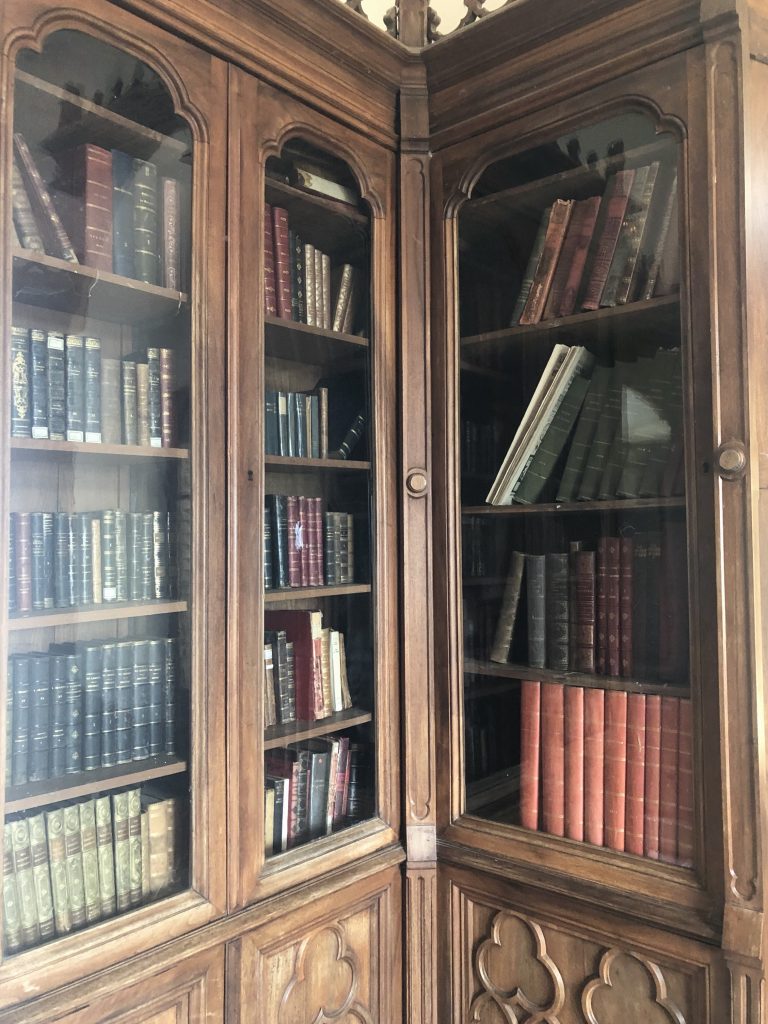

La cittadina è intimamente legata alla famiglia Rossi e al famoso lanificio, soprattutto perché il suo fondatore, Francesco Rossi, come spesso accadeva in passato, aveva a cuore i propri dipendenti al punto di realizzare davanti allo stabilimento un parco dove potersi svagare (Giardino e Teatro Jacquard), nonché un asilo per i figli dei dipendenti, non molto distante dal luogo di lavoro.

Inoltre lo stabilimento constava di cinque piani, ognuno dedicato ad una diversa fase di lavorazione della lana, mentre il sottotetto era dedicato al rammendo, tutti dotati di riscaldamento, finestre idonee all’ingresso della luce e servizi igienici, cosa non scontata per l’epoca.

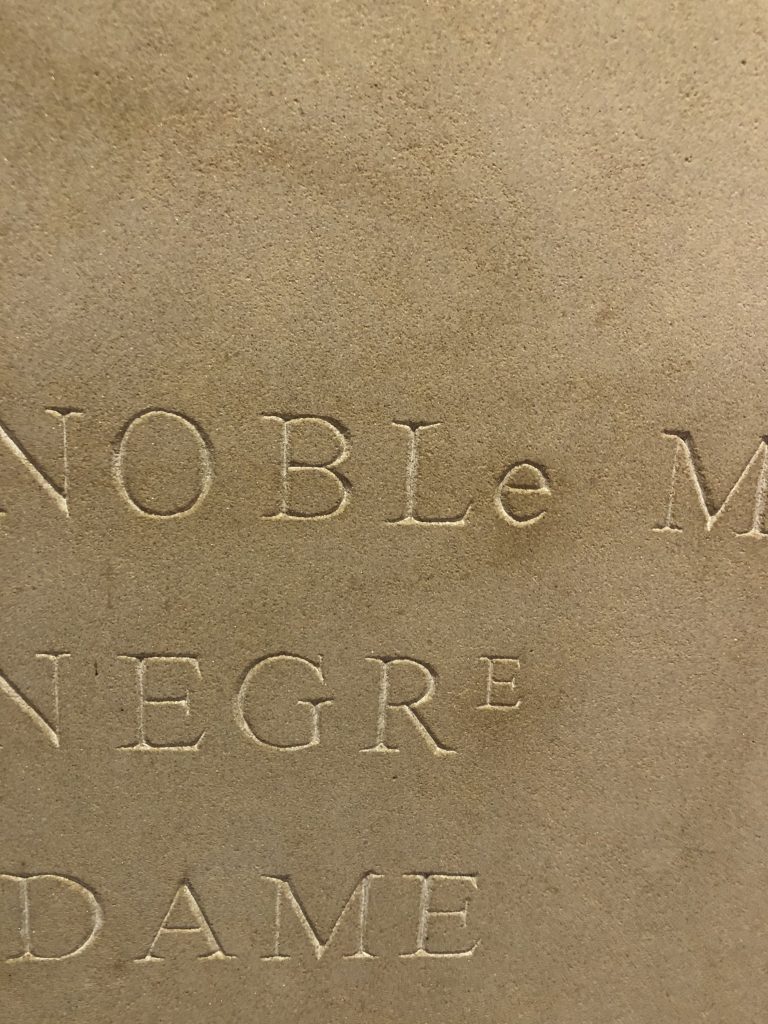

Inoltre lungo le principali strade del centro si snodano varie tappe, segnate da palette descrittive, che consentono al turista di apprendere la storia di ciò che si accinge a visitare. Insomma c’è tanto materiale da sfruttare per rendere Schio un centro di interesse storico, culturale e di archeologia industriale… ma… ed ecco il perché del titolo di questo post… molti edifici sono abbandonati al degrado più totale, alla sporcizia, alla muffa (non li ho nemmeno fotografati, la sporcizia era rivoltante), mentre altri nonché alcune chiese, reputati bellissimi, sono chiusi, sigillati, transennati, senza alcun avviso atto a fornire una spiegazione, una auspicabile data di apertura, nulla se non l’inesorabile senso di abbandono.

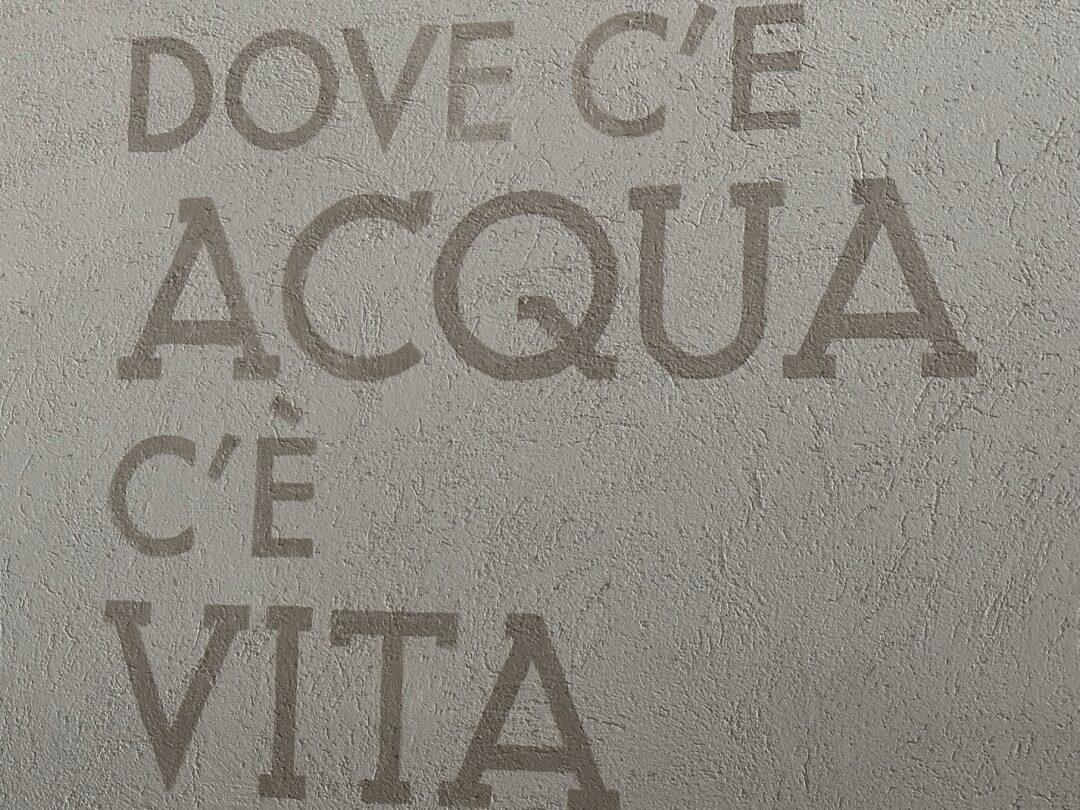

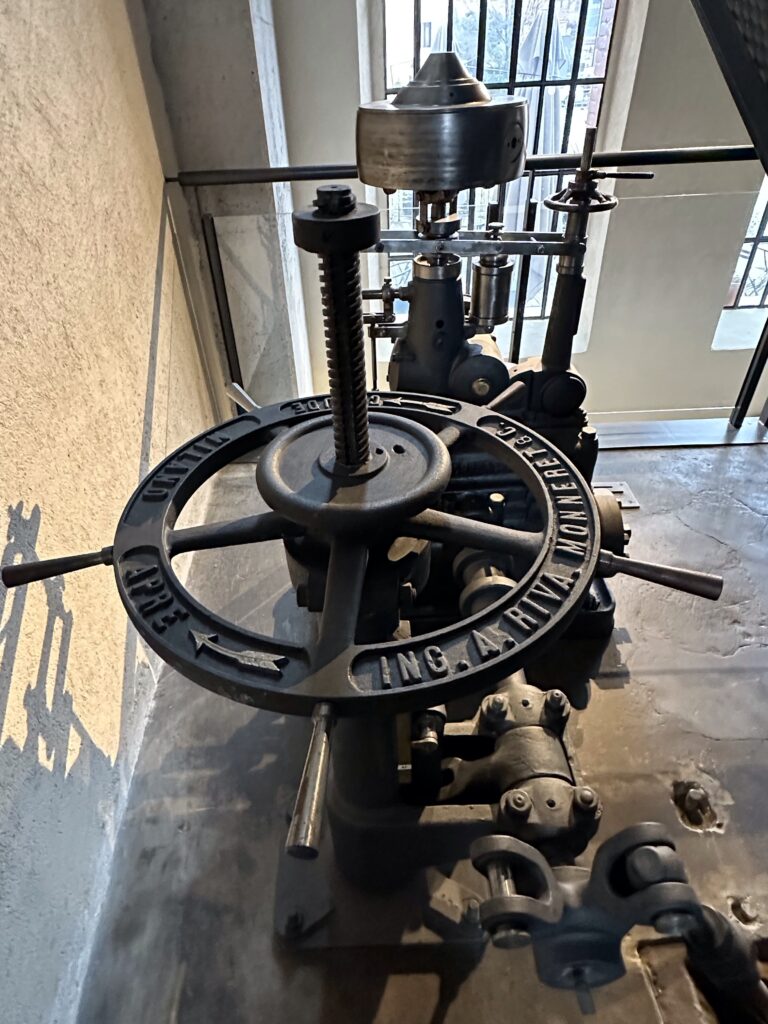

È valsa comunque la visita grazie all’esposizione, almeno questa in perfetto stato, delle turbine utilizzate a livello industriale grazie alla presenza dell’acqua, facendo ben comprendere quale importanza essa abbia rivestito per lo sviluppo manifatturiero.

Oramai ci avviciniamo a casa, domani saremo sulla via del ritorno, ma conto di sfruttare ancora qualche ora per conoscere ancora qualche angolino di questa bella terra… ci rivediamo domani sera!